| 高考成绩刚放榜,朋友圈和家长群里就热闹了起来,大家都在忙着查分、估位、填志愿。 而就在这关键时刻,一条“大学学费猛涨”的消息也悄悄地上了热搜。

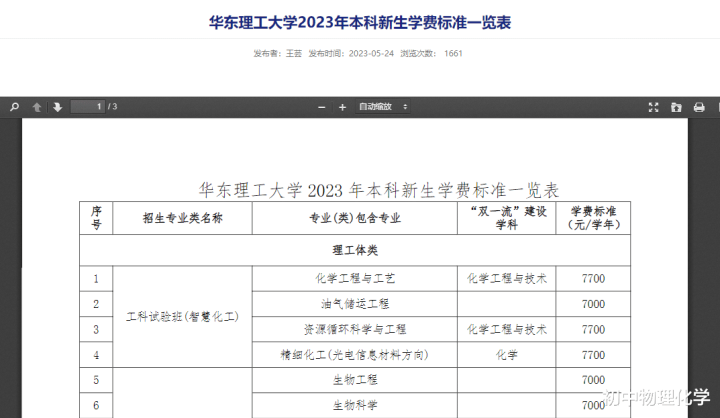

有家长说,这哪是志愿填报啊,简直是钱包压力测试。 更有网友调侃:读大学,现在不仅拼分数,还得拼家底了。 我们身边的家长、学生可能都没太留意,其实从2023年开始,全国范围内大学学费就开始集体起飞了。 比如华东理工,部分专业的学费直接涨了50%,从5000多一下涨到7700元。

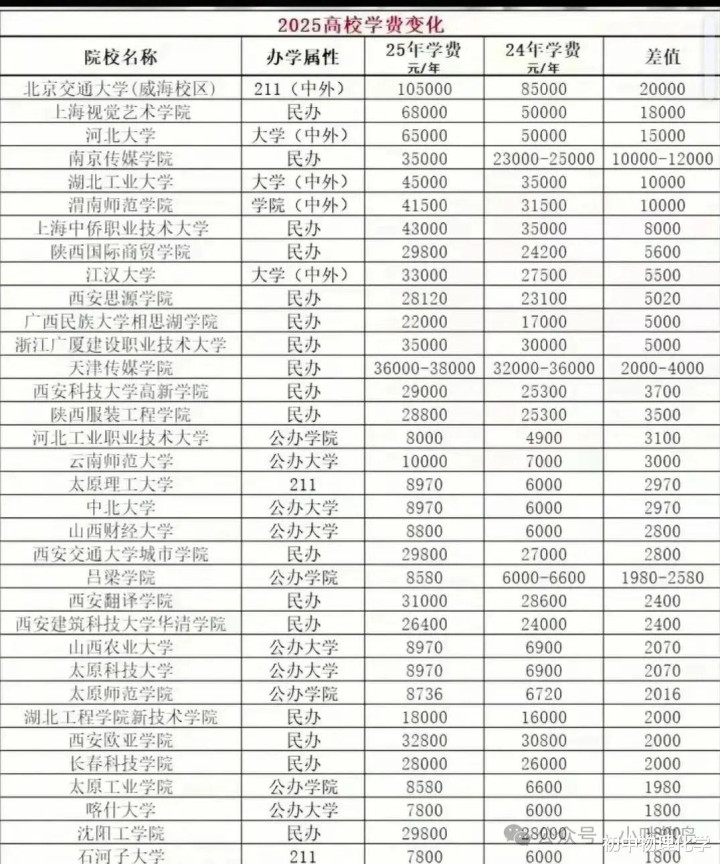

上海电力、吉林多所高校也都陆续调整了收费标准。 但这只是公办高校的调价情况。 要是你看看那些民办本科、中外合资大学,你可能会更吃惊: 北京交通大学中外合办,学费从85000元涨到了105000元/年; 河北大学某合作办学项目,从5万元涨到了6.5万元/年; 宁波新开的民办本科“东方理工大学”,学费直接定在了96000元/年。

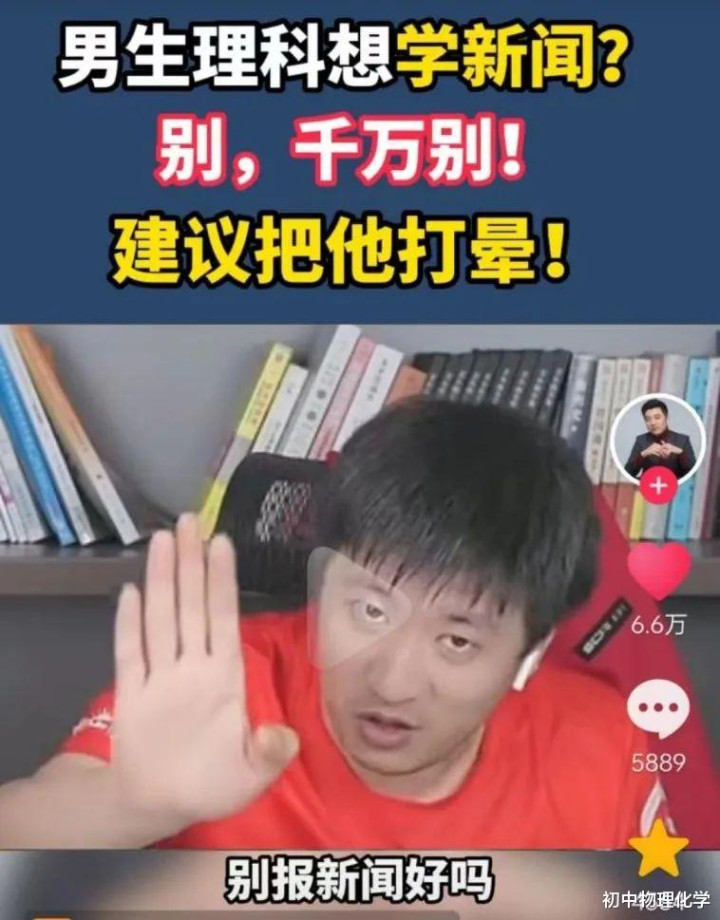

学四年,光学费就小40万,加上生活费、住宿、交通,家里可能得准备小50万。 这还是一所普通民办本科,不是什么清华北大。 很多家长一看这个数字,直接傻眼了。 我们再来算一笔账:大学四年花掉50万,毕业后孩子如果每月工资5000块,一年也才6万,别说养家,连学费都要还10年。 那么问题来了,读这样的大学,到底值不值? 社会到底需不需要这么多大学生? 答案可能比我们想象的要残酷: 社会确实不缺这么多大学生,尤其是不缺那些不具备实际能力、毕业即失业的大学生。 但很多学校确实缺学生的学费。 这就像一个很现实的段子说的: 三年大专一场空,扛着背包下广东;四年本科无人问,拉着行李闯深圳。干了一年又一年,泪水打湿猪脚饭;每月挣下三五千,何时能赚一百万? 听着扎心吧?但这就是不少普通家庭孩子可能的未来。 所以现在一些民办本科、合作办学项目、甚至中外合资大学,其实就是精准地满足了家长让孩子读个本科的心理需求。 说白了,这是一个你愿意花钱,我愿意收你的交易。 张雪峰为什么总能引起轩然大波? 今年报志愿,又是张雪峰老师的直播间冲上热搜。 他在一次直播中面对一位考590分的家长,劝他不要报新闻学,还说我会把孩子打晕,然后报个别的。

这话虽然夸张,但也反映了很多家长的真实焦虑: 读哪个专业才靠谱?读大学到底图什么? 不少教授对此表达了反对,官媒也出来灭火,说应该理性看待专业选择。 但说句实话,张雪峰火的背后,其实不是他嘴皮子利索,而是他精准戳中了家长的求稳心理。 现在越来越多的家庭,不是奔着光宗耀祖去读大学的,而是希望孩子以后能有个稳定工作、别啃老、能独立生活。 学费在涨,文凭在贬,路怎么走才对? 数据显示,目前一个普通本科生的培养成本是6.4万元/年,而学费只占8.4%,远低于上限25%。 也就是说,高校学费还可以继续涨。 但问题是,学历的含金量在下降,工作却没那么好找。 这就导致了一个吊诡的局面: 家长:砸锅卖铁也得供孩子上大学; 学校:欢迎你来交钱读书; 学生:四年后找不到好工作; 企业:越来越看重能力、项目经验,而不是文凭。 就像有人说的:会教书的都当不了领导,当领导的都是善于搞关系的。 拍马逢迎是一般人望尘莫及的。 这句话放在教育和就业这件事上,也有点类似。 会学习、努力上进的孩子,读完书也未必能混出头; 反倒是情商高、关系广、懂得钻营的人更容易脱颖而出。

给普通家庭的一个小建议 如果你家条件一般,孩子成绩也不够上本科,真的没必要咬牙硬上那些高收费的本科。 50万不是一个小数目,这不是花钱买文凭,而是拿家庭未来去豪赌。 反过来看,学一门靠谱的技术、进一个稳定的行业,比如自动化、维修、电商、护理、厨艺,未必就比花钱上个“水本”差。 不是每一个孩子都必须读大学,但每一个孩子都应该有一个能靠自己活下去的本事。 所以,选大学、选专业,别一味追高,更不要盲目跟风,适合自己家庭的,才是最好的选择。

|